时间一晃又是三年,苦熬的牢狱生活过去。我们再见到晓波已经是1999年的12月31日,那是一个世纪末的除夕之夜,他偕妻子刘霞来到我们家,我们又一起在人大院里的“乐乐餐厅”共进晚餐。这是他此番重获自由后与我们的首次见面,也是我们第一次见到刘霞。刘霞,给我们的印象是一个单纯、瘦弱的女子,不多说话。她只是依傍在晓波身边听我们谈论,不时呵呵地轻声微笑。那时刘霞还留着齐耳的短发,不到四十的年纪,已隐隐有了些许白发。虽是与她初次见面,但我们想到她一个弱女子,没有妻子的合法身份,这些年来每月往返于北京与大连之间,这份忍辱负重远非常人所能承受。我们对刘霞的爱怜之情即始于那初次见面,这也许就是一种缘分吧!

时间一晃又是三年,苦熬的牢狱生活过去。我们再见到晓波已经是1999年的12月31日,那是一个世纪末的除夕之夜,他偕妻子刘霞来到我们家,我们又一起在人大院里的“乐乐餐厅”共进晚餐。这是他此番重获自由后与我们的首次见面,也是我们第一次见到刘霞。刘霞,给我们的印象是一个单纯、瘦弱的女子,不多说话。她只是依傍在晓波身边听我们谈论,不时呵呵地轻声微笑。那时刘霞还留着齐耳的短发,不到四十的年纪,已隐隐有了些许白发。虽是与她初次见面,但我们想到她一个弱女子,没有妻子的合法身份,这些年来每月往返于北京与大连之间,这份忍辱负重远非常人所能承受。我们对刘霞的爱怜之情即始于那初次见面,这也许就是一种缘分吧!

对于这次见面,晓波也有过一段描述,大抵也是关于刘霞的。他说:“临走前,丁老师反复叮嘱我好好对待刘霞,不能再卤莽行事,把刘霞一个人留在有形监狱里的“心牢”里。我很感动,这才是对我们俩口子的真正关心,做政治犯的妻子之难,一点也不次于政治犯本身,甚至有过之而无不及。有时我想,丁老师之所以关心刘霞胜过关心我,肯定来自她这些年的亲历,她太了解失去最亲爱的人的遗属们的艰难……。”

告别时,我们把一份《见证屠杀,寻求正义》的8开小册子送给了晓波夫妇,这份小册子里收录了155名死难者的姓名、简历、照片,还附带有25篇“寻访实录”。我们再一次叮嘱晓波善待刘霞。他们回家后连夜读完了这份小册子。阅读时的经历和感受,他都写进了《来自坟墓的震撼》。该文说:

告别时,我们把一份《见证屠杀,寻求正义》的8开小册子送给了晓波夫妇,这份小册子里收录了155名死难者的姓名、简历、照片,还附带有25篇“寻访实录”。我们再一次叮嘱晓波善待刘霞。他们回家后连夜读完了这份小册子。阅读时的经历和感受,他都写进了《来自坟墓的震撼》。该文说:

“一进家门,连口水都没顾得上喝,就迫不急待地翻开《见证屠杀,寻找正义》读起来,从读第一页开始,我的眼睛就湿了。我是在泪水中念给刘霞听的,几乎每读一小段都要因哽咽而中断,我已记不清中断了多少次,每一次中断时的沉默都有死一样的寂静,都能听到亡灵们在地下发出的冤哭,那么微弱、那么无助、那么撕心裂肺。二位老师,由衷地感谢你们,使我和妻子以一种非同寻常的方式,渡过了这个人人都在附庸风雅的2000年之夜。与离我家不远处正在举行的盛大而华丽的仪式相比,今晚和亡灵们在一起,我们的内心才有安慰,才感到踏实。我和妻子都感到这才是最有意义的千年之夜。现在,当我坐在电脑前写这些纪念‘六四’的文字时,耳边仍然能够听到亡灵们无声的呼唤……”

他说:“我这十年来,时时被负罪感所困扰。在秦城监狱我出卖了亡灵们的血,写了悔罪书。出狱后,我还有个不大不小的臭名,得到过多方的关怀。而那些普通的死难者呢,那些至今仍在牢狱之中的无名者呢,他们得到过什么?每每念及此,我都不敢往自己的灵魂深处望一眼,那里面有太多的懦弱、自私、谎言和无耻。”

那天的谈话不多,但却是发自心灵深处的交流。晓波说:“如果说,1988年蒋培坤先生是我的博士论文答辩委员会的委员,我去他家拜访时,称他们二位为老师还是偶然和礼节的凑合,那么在读过了丁、蒋二位老师的死亡见证之后,他们就是我从心底里敬重的老师了——不仅是知识上的、更是人格上的。我乞求地下的亡灵和二位老师,请接受一个甚至没有资格做你们学生的学生的尊敬——一种灵魂被震撼的谦卑和敬畏。”

这次晓波低调坐牢,既没有向当局屈服,也没有向外张扬,刑期坐满出狱回家。现在回想起来,晓波这三年的牢狱生活,对他自己和刘霞的后半生,都产生了极其重要的关键性作用。

××× ××× ××× ××× ×××

进入新世纪以来,一直至2008年12月8日晓波再次被捕,这九年中,晓波夫妇与我们的交往日甚一日,以致我们有机会对他作零距离的观察与了解。

进入新世纪以来,一直至2008年12月8日晓波再次被捕,这九年中,晓波夫妇与我们的交往日甚一日,以致我们有机会对他作零距离的观察与了解。

从大连出狱回京,我们感到晓波身上发生了很大变化,比起以前他性格上少了许多张扬、浮躁,而增添了难能可贵的沉稳、平和,常常觉得他里外一体,无所遮拦。这也许是三年在狱中读书和思考所得的收获吧!

那一段时间,他俩给我们拿来了一本小册子,名叫《美人送我蒙汗药》。晓波告诉我们,这本书是王朔与他合著的,署名中的“老侠”就是他。他当时刚出狱,生活上有问题,王朔就把全部稿费都给他了。又过了一段时间,他们夫妇俩给我们抱来了一幅黑白大照片,画面上两个洋娃娃面对一大堆点燃着的蜡台,一个娃娃低垂着头,一个瞪大了眼睛,张开了嘴,仿佛在呐喊或哭嚎,那悲愤得扭曲的表情揪人心扉。这显然是为“六四”而拍的。晓波告诉我,这是刘霞的摄影作品,是他坐牢期间在家拍摄的。他出狱后为妻子办了个摄影展,有位美国老太太一见到这幅照片就感动得流泪,当时她买去了这幅大照片,还有同样的较小一幅,他们留下来送给了我们。我们一直把这幅照片挂在连儿的灵旁。它像一条无形的丝带,把天安门的亡灵、繫狱者以及他们的亲人们紧紧地连接在一起。我要感谢心灵敏感缜密的刘霞,也要感谢那位素不相识、读懂了这幅照片的美国老太太。

从这个时候开始,晓波就成为我们家的常客。那时在人民大学周围没有像样的饭店,整个校园,就是那么一家“乐乐餐厅”,我们就常常去这个餐厅吃饭。三个菜,二荤一素,一碗汤。吃得舒服,那时人们很容易满足。

这段时间,“天安门母亲”群体面临的事情很多。路易斯·维勒·斯诺夫人来华会见丁受阻,全美学自联陆文禾来华送“六四”捐款被上海警方扣留,接着就是苏冰娴之死,以及为“天安门母亲”争取诺贝尔和平奖。2001年1月15日,苏冰娴女士突然去世,在京的难属们无不为之惊愕。我们与苏的家人悲痛欲绝,晓波也感同身受。他不仅打电话慰问,还悲愤地以《献给苏冰娴先生——“六四”十一周年祭》为题写出了一首长诗:

你突然离去的噩耗

正值冬季少有的大雪

为肮脏的北京

披上伪装的时辰

天安门广场上执勤的武警

用皮靴踢碎了

一个孩子堆起的雪人

我想起十一年前

你的孩子

就像这个雪人

被罪恶的子弹击碎

枪声响过之后

恐惧在每一个大脑

安装了监听器

叹息和泪水也被录音

…………

关于死亡

我能说的

决不会多于

你临终前的眼睛

每一瞥带来的震撼

决不亚于一次

末日审判

2002年1月10日,全美中国学生学者自治联合会应“天安门母亲”支持者的要求,发起为“天安门母亲”争取2002年度“诺贝尔和平奖”提名的活动。这项活动得到晓波的全力支持。他发表了《“天安门母亲”理应得到的荣誉 》一文,“以谦卑的敬意,全力支持‘天安门母亲’角逐2002年诺贝尔和平奖”。同时,他邀集了国内八位学者写文章支持。这项倡议得到了很多海外人士的支持。在一段时间里,他们纷纷撰文或发表谈话,介绍、评论“天安门母亲”群体多年来所从事的活动和所进行的抗争,使中国的“天安门母亲”成为一个广为世人所知并受到各界关注的受难者群体。

××× ××× ××× ××× ×××

2003年底,蒋劳累过度,突发冠心病,随即送医院作搭支架手术。在医院治疗期间,晓波多次去看望他,耐心向他介绍外面知识界、民运界的有关情况。做手术的那天,他与张祖桦一起大清早就去了医院,推着蒋的活动床从楼上到楼下曲曲弯弯地一直到手术室,并一直陪伴在丁的身旁,直到手术做完,又把蒋推往重症监护室。这让我们都很感动。特别是在蒋住院期间,晓波还给他介绍了一位心仪已久的朋友——包遵信。在这之前,我们知道包的名字,却从没有见过面。而从那时起,晓波就常常带着包到医院去看望蒋。我们与包遵信先生也就是从这时起渐渐成了莫逆之交,大有相见恨晚之感。在以后的日子里,我们与包常常见面,无所不谈,直至2007年7月16日与他在延庆下营村最后一次会面。现在包遵信已经离我们而远去,与晓波又不得相见,以往的朋友中缺了这两位,内心的苦涩真难以言表。

也正因为蒋患了心脏病,身体大不如从前了。晓波就多次向我们提出建议:趁现在精力还好,赶快写出对一生的回忆,可以采取对话的方式,找一个合适的提问者和听者;或者找一台录音机。他甚至自荐:如果需要,他可以帮忙。他的好意我们心领了,但那时觉得眼下许多要做的事情更为紧迫,写回忆不忙,可以往后放放。这件事我们始终没有做,现在我们已经老的老、病的病了,也许此生就很难完成了。

那时,我们仍然像往常那样,每年春秋两季都会去南方“连园”居住一阵子。尽管在无锡也受着当地国安部门的监控,但比起北京来要清静得多。可以集中时间、静心读书、写作。晓波夫妇也曾不止一次去“连园”看望我们,并在那里小住。

在“连园”,聊天,是我们的常事和乐事。有一次丁婉转地向晓波提出了一个久藏于心的问题:“依你的才华、博识何不潜心于学术研究呢?至少可以腾出些时间来著书立说吧?国内不能发表,可以在国外发表啊?”言下之意,何必老是去写那些“惹人生厌”的时评呢?晓波当然听懂了,随即回答:“我必须写时评,这是我的责任,我不可能回到过去了。”也许他觉得断然拒绝过于沉重,随即换了一付口气故作轻松地笑着说:“我现在是三夜睡二夜的觉,多多地写,好为刘霞攒下一笔稿费,万一以后我又……。”他这么说,我们心里明白。他是倔强的、执拗的,既然走上了这条不归路,再也拉不回来了。从此,我们再也没有拉他的后腿。

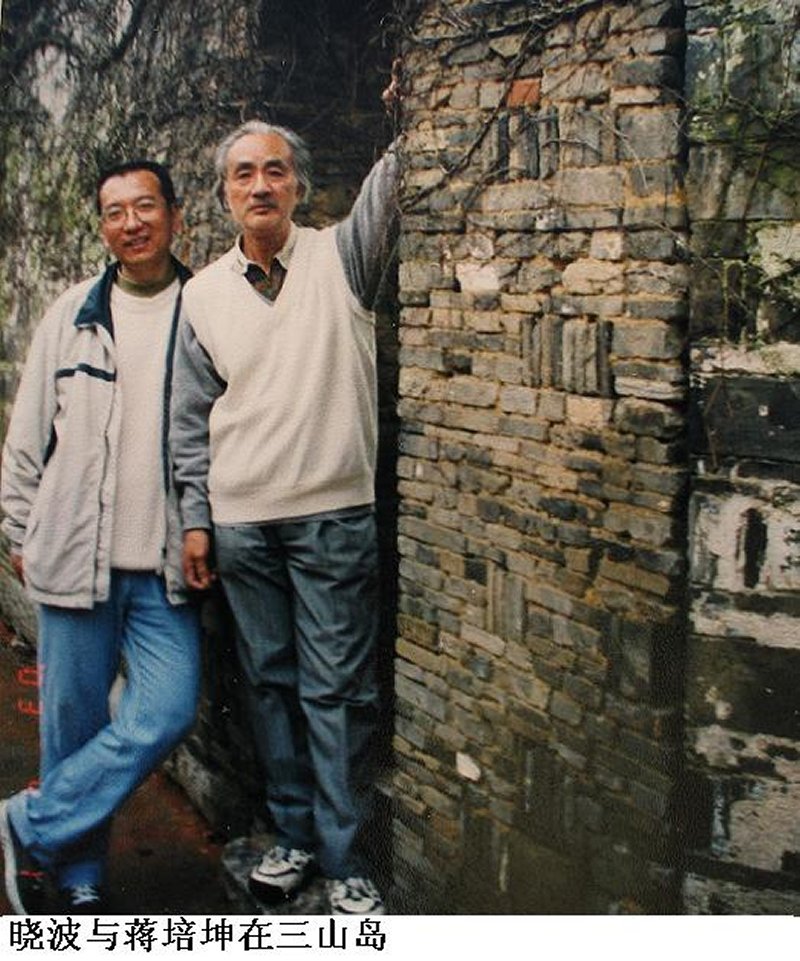

2003年3月底,晓波夫妇第一次去“连园”,那次他还陪同我们去了苏州、太湖三山岛,以及丁文江的故居苏北泰兴黄桥镇。前后一个多星期。那时,我们无论走到那里,当地国安部门便衣人员都尾随着我们,一切都在他们的监控之下。

去太湖三山岛(苏州东山、西山之外一个1.6平方公里的小岛,并非太湖鼋头渚外的三山岛),交通实属不便,需从无锡坐火车到苏州,再从苏州坐两个小时的公交车到东山,再由东山坐环岛的农民车到陆巷码头,换乘每天一班的渡轮才进得三山岛。那天我们费了很多周折到了三山岛,没有想到一群便衣已经先于我们一天到达岛上。他们一干十余人就住在我们所租的农民旅馆旁边的另一家旅馆,他们的窗子对着我们的窗子,好像是事先安排好的。据岛上的居民告诉我们,这个岛上唯一的一艘游艇拴在码头上24小时待令,唯恐我们这四个“要犯”随时会出逃似的。令这干人意想不到的是,我们四人白天在这1.6平方公里的小岛上寻觅那明清民居的遗迹,爬坡串巷,悠哉游哉;晚上则在旅馆的阳台上聊天,瞭望太湖朦胧的湖光山色,而那干人始终只能在阴暗处窥视着我们。

这次是晓波夫妇是应我们之邀去三山岛的。因为我们想向他们交待一份嘱托。此前我们数次来过三山岛,年纪渐渐大了,就想到要为身后找一个安葬的地点。我们原先已选中离岸边不远处的一片水质洁净的平静湖面,想把我们身后的遗骨与连儿的一半骨灰撒到这片净水中。我们与晓波夫妇在湖边停留了很久,仔细商量,还拍了照。我们都认为这是个绝佳的去处。

在三山岛的逗留中,还发生了一件令人捧腹的搞笑事件。那是在4月1日愚人节,晓波突然告诉我们这天是刘霞40岁生日。真巧啊!但是怎么为她过生日呢?这岛上既无饭馆又无蛋糕店。我只得请求旅店老板娘按苏州人的习俗为我们准备一锅鸭汤面。自家杀的鸭子特别鲜嫩。大家正吃得津津有味,晓波又出其不意地宣布:他要为刘霞跳文革中的“忠字舞”,作为献给妻子40岁的生日礼物。这位魁梧的北方汉子真的一本正经地边唱边跳了起来,大家都忍俊不禁,笑得前仰后合。尤其是旅店老板娘夫妇哪里见过文革中的这等世面。看着晓波举手投足的那份认真劲儿,我们都被他对妻子的那份真情深深打动了。

从三山岛回家,第二天就是清明节。我们早就说定,清明节这一天到丁文江的故居去凭吊这位民初的地质学家和文化名人。在这之前,晓波已把“连园”所藏的有关丁氏的书藉和资料翻了一遍,引起了他极大的兴趣。丁告诉他:这几年丁氏祖宅里置放了丁文江的一尊铜像,那是上个世纪丁氏在台湾的后代捐的。二伯父身后无嗣,他的墓地又远在长沙,恐怕在若干年来很难得到亲属的拜祭。我们清明这一天去拜访丁文江故居,也算是一种弥补吧。晓波夫妇欣然同意。

于是,我们四人带着三山岛归来的劳顿,于第二天清晨,又从无锡乘坐一辆破旧的长途公交车,颠簸了两个多小时才抵达苏北泰兴县黄桥镇米巷“丁家花园”。这座纪念馆原为“黄桥战役纪念馆”,现在多了一块牌子,叫做“江苏省文物保护单位”,这是专门为了纪念“丁家花园”这座清代古典建筑的。临近中午时分,馆内已无甚参观者。但是,在我们身前身后却紧随着几条汉子,我们走到哪里他们也就跟到那里。丁向晓波夫妇一一介绍这座祖宅的建筑格局以及当年兴办丁氏义庄和私塾的历史……。待进入纪念馆的陈列大厅,丁指着玻璃柜里一张小铜转椅,告诉晓波,这是她祖父当年坐的,然而现在这张椅子上却标明是当年指挥黄桥战役的陈毅元帅所用。据查,黄桥战役发生在1940年,陈毅那时是否真的用了这张椅子不得而知。

看到“丁家花园”这个庞大的建筑群,现在被“黄桥战役纪念馆”占去了绝大部分,室内也大都是黄桥战役的一些展品。晓波早已憋了一肚子气,终于发作起来,突然说了一句:“唉!这倒奇了怪呀!明明是人家自个儿的宅子和东西,怎么都变成了共产党的了?而且还放在那里让人看!这都应该归还人家才是!……”还没有等到我们反应过来,身旁“相随”的人中居然有人应声发话了:“那是人家祖上觉悟高,献给党和政府的……”未等此人说完,丁便接过话茬:“那倒不是,我们的祖辈父辈并没有这份觉悟……是土改时把住在老宅里的三伯母赶到最后面的牲口房,才把这座大宅子腾出来的。”这里开始是“新四军东进纪念馆”,后来是“黄桥战役纪念馆”。土改的时候,丁家父辈和其他丁氏家人有的已经去了台湾、东南亚,有的留在大陆,但除了三伯母外,也都离开了黄桥。丁说着说着,不知旁边的“相随”又溜到何地去了,而晓波的脸上却洋溢着孩子般的得意神情。

从大厅进入内宅,在那最西边的一排三间算是标明“丁文江纪念室”。可室内却空无一物,连一件纪念品都没有,据说正在整理。丁文江的铜像被孤零零地搁置在走廊的屋檐下,我们四人只好站在天井里向铜像恭恭敬敬鞠了三个躬,又一起照了相。可以说,整个黄桥之行扫兴极了,我们随即又乘那破旧的长途车回无锡。

在此后的相处日子里,晓波与我们常常提及丁文江以及他二、三十年代一大批友人、同道者的追求,他们之间的那份真挚友情。当谈起当年丁文江与胡适、傅斯年、翁文灏以及蔡元培等人创办《努力》周刊和《独立评论》的那番情景,他那仰慕之情,溢于言表。因此,不管是从坊间还是网上,凡是他得到的有关丁文江的信息,总来告诉我们。我们在2006年至2007年期间所发表在《观察》上的那17篇有关丁文江的文章,正是在晓波的鼓励下写就的。2008年底,蒋病危从无锡抢救返京后,晓波来家探望时还扛着一箱《丁文江文集》(听说是马少方购赠后托他送的)。他尤其欣赏镌刻在我们家大厅里的丁文江与胡适那两首唱和诗,胡适的一首是在丁文江谢世后在悲痛中改定的。其中最后二句:“捧出心肝待朋友,如此风流一代无。” 我们与晓波夫妇的相知和相交,日渐日深,久而久之,他对我们的爱护和关照,真像这两句诗描述的。“有事找晓波。”这是我们的口头禅,正像当年许多人说的“有事找丁大哥”。

【 民主中国 】2010.01.16

0 条评论